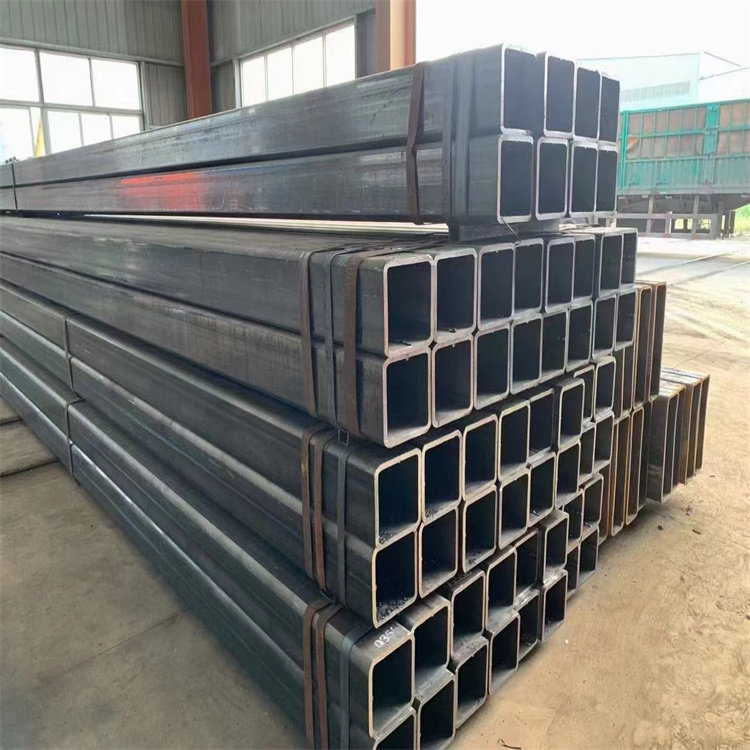

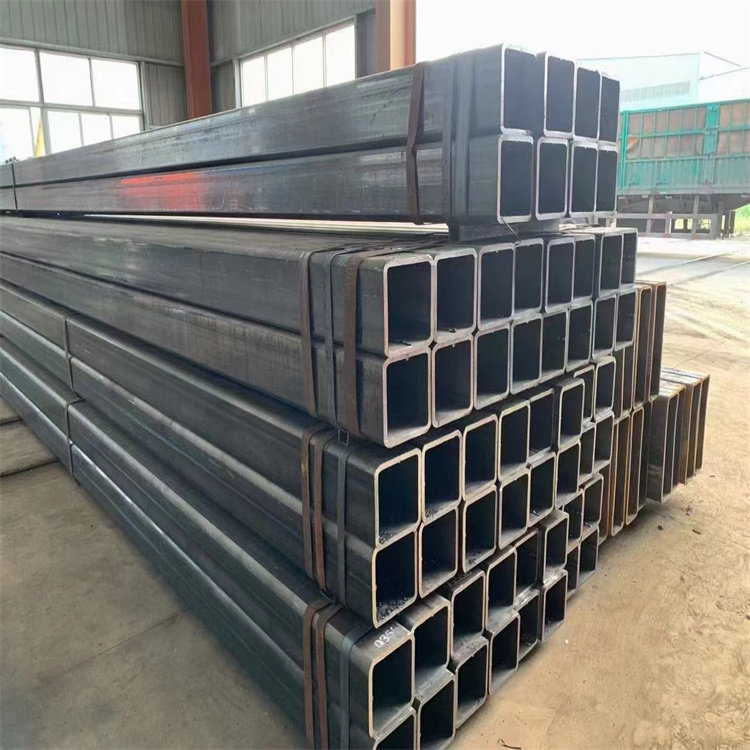

材质Q345D方管朔州300x200x8直角方管轧三特钢

发布:2025-02-19 10:03:25 来源:sdystg666

山东轧三特钢有限公司是一家经营方管、矩形管、直缝焊管、无缝钢管,高压锅炉钢管的企业 ,主要销方管,方矩管,无缝钢管,无缝方管,焊接钢管,镀锌方矩管,锅炉无缝管等产品。所产品适用于多个领域。多年来公司坚持以市场为导向,以客户为主,以质量为企业命脉,以诚信为治企之本,坚持认真严谨的原则稳步进取,不断的发展壮大。在业界确立了多种服务体系,以良好的信誉、优的产品、低的价格,产品深得用户依赖。

公司本着质量为本,诚信经营、互惠互利的方针。在广大新老客户支持下,公司与各大企业建立了良好的供货关系。

公司将继续高举“实业报国、振兴中华民族经济”的旗帜,将一如既往地发挥长期的公司优的服务,实现与高水准接轨,竭诚与四海宾朋携手共创辉煌、共同托起中华民族工业的太阳。

管轧三特钢我国人工金红石已构成两大工艺流程-预氧化-流态化常压浸出工艺和选冶联合加压浸出工艺。预氧化-流态化常压浸出工艺经过预先氧化钛精矿,可原矿在浸出进程中的细化问题,坚持人工金红石的粒度;选冶联合加压浸出工艺经过加压浸出,进步了浸出作用。王曾洁等对攀枝花钛精矿选用常压直接浸出工艺人工金红石,可得到TiO2含量为94.9%的产品。国内复原-锈蚀法出产人工金红石的研讨始于2世纪7年代,1978年用广西海边蚀变钛铁矿进行半工业实验取得成功并经过技能鉴定。8年建成年产2t金红石的试出产车间。国内一些工厂也建立了小型出产车间,但出产能力极小,未构成规划效益,产品首要用于电焊条出产。复原-锈蚀法需以高质量的钛精矿为质料,技能关键在于钛精矿的复原,要求复原温度较高,矿石在回转窑中结圈现象严峻,出产不能接连进行,导致本钱添加。其他新工艺孙艳等结合微波加热的利益和酸浸法的利益,提出了微波加热挑选性浸出改性含钛料高品质富钛料的新工艺。微波加热复原后的物料颗粒表面细孔兴旺,结构疏松,能与浸出剂充沛触摸,浸出剂易于渗透到物料内部,强化反响的进行。即便是用计算机软件来控制试验,由于取值的范围太小,也会给测量带来很大的困难。有些试验设备的精度不高,无法采集到.5和.25这样小的应变,这就需要提高传感器的精度。有些设备虽然有足够的精度,但软件没有应变设定的功能,这就需要将应变量转化为挠度值,将应力-应变曲线转化为负荷-挠度曲线,通过设定挠度区间间接地定义应变区间,再进行弯曲模量的测定。以上这些问题都可以通过设备升级或数据转化得以解决。

经营理念:“信誉为本,服务至上”——让客户得放心,用得放心。

经营宗旨:“以诚为本,互惠双赢”——以优良的产品,低廉的价格,服务于广大新老客户。

在此,公司经理携全体员工,将凭借良好的信誉,优的产品,低廉的价格服务于广大用户。谨向对公司一贯给予关怀、支持和帮助的新老朋友和广大新老客户表示衷心的感谢!并真诚希望与之建立长期的合作关系,互惠互利,共求发展。

< 200x8直角方管轧三特钢今天,随着智能化设备和数字通讯的发展成长,传统的过程控制和设备管理职能正渐渐的融合进过程管理系统。智能泵的出现成为过程管理的进一步发展中决定性的一步。在加入智能功能以后,在同一变频驱动上不仅控制,而且可泵的保护和状态监控。尽管具有节能和操作上的优势,但当对电机驱动泵送系统实行提率的新技术时,工厂还要面临许多障碍。这主要源于经理、工程师、以及新技术和方案的分销商对泵系统的性能方面缺乏了解。